一位好心人捡到手机,却遭到失主的恶劣对待。此事引发深思,善良的行为是否总是能得到应有的回报?面对失主的冷漠和恶意,我们应该如何理解善良的真正含义?这个故事提醒我们,善良并非简单的行为,而是需要勇气和智慧的结合。

文章目录导读:

- 事件背景:一场意外的相遇

- 善心的举动:捡到手机后的决定

- 反常的接听:失主的意外反应

- 善良与误解:意图被误解的背影

- 心理分析:失主为何会如此反应?

- 社交媒体的反响:舆论的力量

- 法律视角:捡到他人财物的法律规定

- 公众反应:再次探讨人与人之间的信任

- 从事件看社会现象:善意的缺失

- 媒体的角色:引导公众舆论

:女生捡手机欲归还,失主接听恶语相向

事件背景:一场意外的相遇

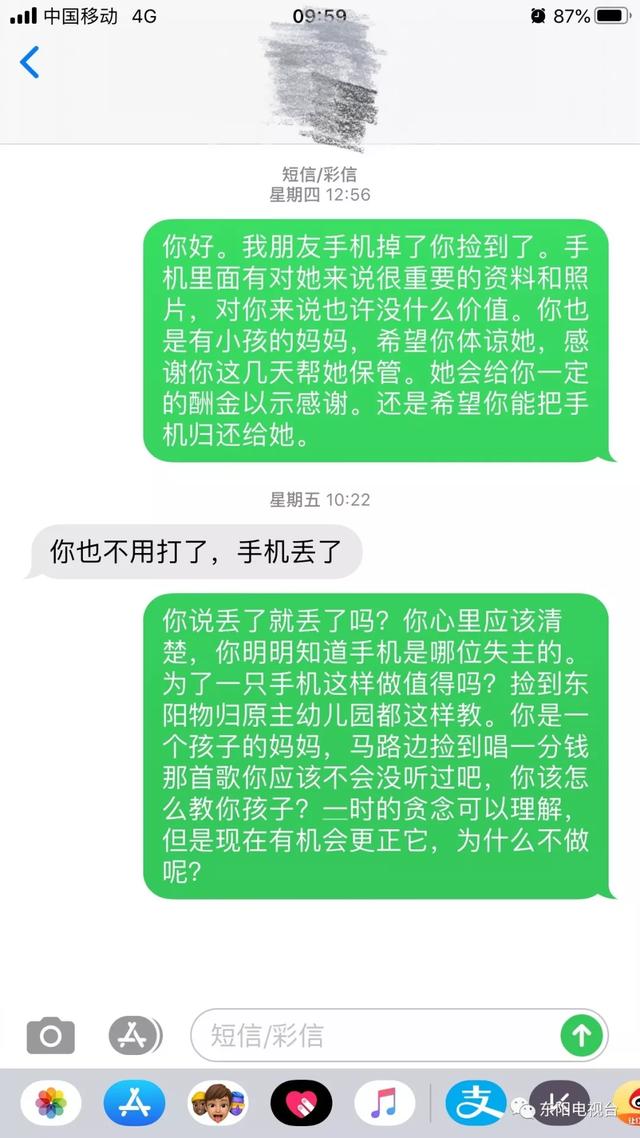

在城市的某个角落,一位正在逛街的女生偶然捡到了一部手机,她想要将手机归还给失主,但接下来的事情却让人感到意外与困惑。

善心的举动:捡到手机后的决定

女生捡到手机后,决定第一时间查看屏幕上的信息,以便找到失主的联系方式,她想,失主一定很焦急,自己能帮他解决困扰。

反常的接听:失主的意外反应

当失主接听电话时,女生满怀期待地将手机归还的想法传达给对方,却没想到失主却以恶言相向,她感到无比惊讶与失望,这样的态度与她的期待形成了鲜明的对比。

善良与误解:意图被误解的背影

女生在电话中感受到了失主的愤怒,而她的初衷仅仅是出于善良,失主错误地认为她是贼,自己的好心竟然被别人误解。

心理分析:失主为何会如此反应?

这种恶语相向的行为引起了人们的广泛讨论,分析其背后的原因,可能与失主的心理状态有关,手机是个人隐私与重要信息的载体,失主在焦急中可能无暇理智。

社交媒体的反响:舆论的力量

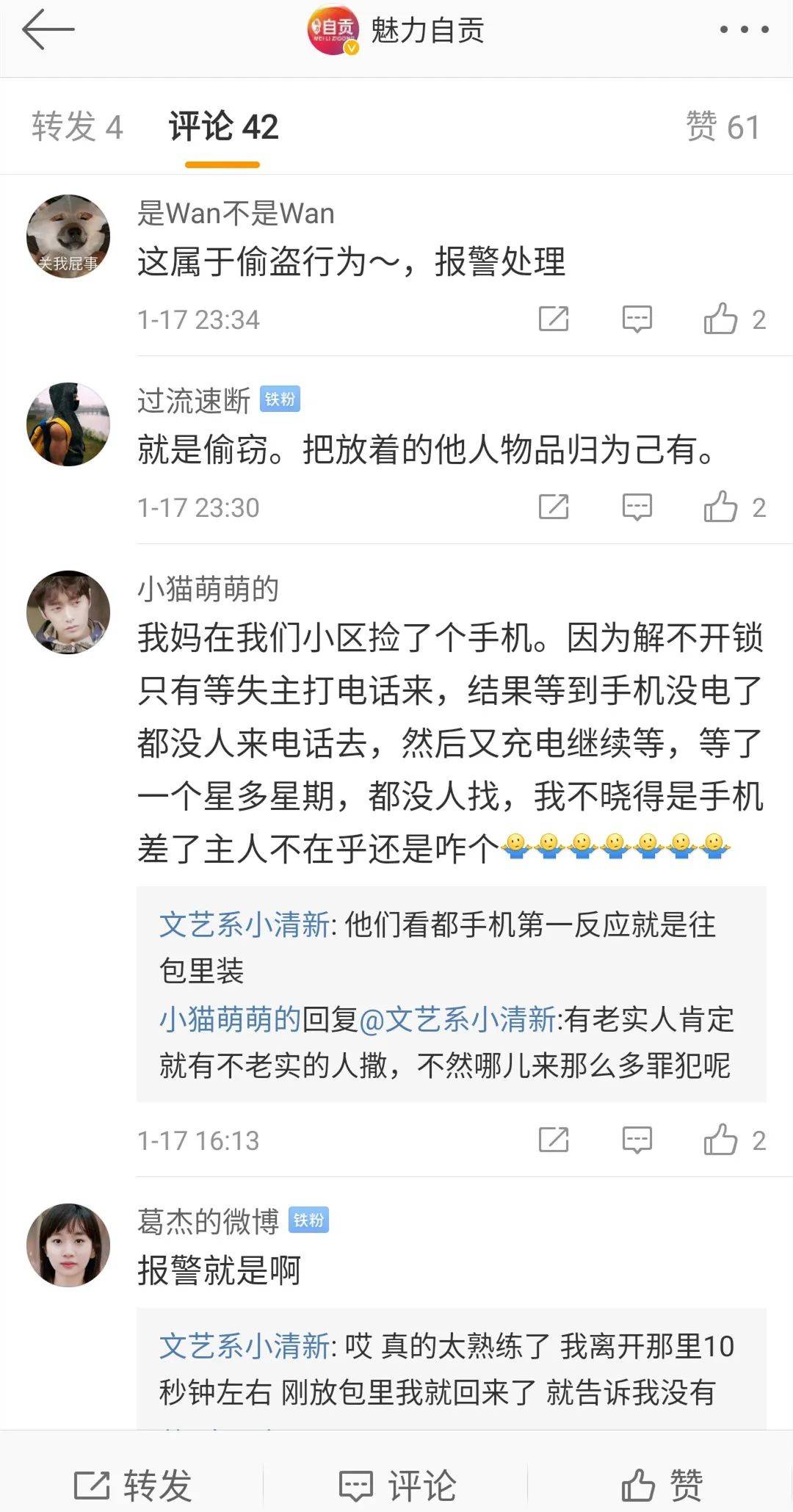

事件在社交媒体上迅速引发热议,许多网友对女生的善行表示支持,认为在这个冷漠的社会中,善良应当得到更多的尊重和认可。

法律视角:捡到他人财物的法律规定

根据《中华人民共和国民法典》第二百零一条规定,“捡到遗失物,应当及时归还给所有人或者交由有关机关处理。”法律明确了捡拾遗失物的义务,而善意行为应当受到保护。

公众反应:再次探讨人与人之间的信任

这个事件不仅仅是个人之间的冲突,更是对社会信任与人际关系的深刻思考,为什么我们在面对陌生人时,往往选择不信任?

从事件看社会现象:善意的缺失

随着科技的发展以及个人隐私的保护意识增强,人们在享受便利的同时,却也对陌生人提高了警惕,善意与冷漠并存,成为当今社会的普遍现象。

媒体的角色:引导公众舆论

在这个事件中,媒体通过报道提升了公众对善良行为的关注,媒体同时也需注意语言的使用,避免引发更大的误解和负面情绪。

十一、道德教育的重要性:从小培养善良之心

如何通过教育来培养人们的善良和对他人的信任,是社会发展的一项重要任务,家庭、学校和社会都需要共同努力,来营造一个充满善意的环境。

十二、关心与理解:与陌生人沟通的技巧

面对陌生人时,沟通技巧显得尤为重要,能够有效传达自己的意图,并维护良好的人际关系,是每个人都需要具备的能力。

十三、重塑信任:建立更好的社会关系

要重建人与人之间的信任,首先需要我们自身的努力,坚持善意,积极主动沟通,以心换心,才能让社会更加和谐美好。

十四、媒体发声:呼吁对善良的重视

社会应当重视并传播善良的力量,媒体的发声不仅可以提升公众的善意认识,还可以引导社会舆论朝着积极的方向前进。

十五、结束语:善良需要被保护与尊重

在这个事件中,我们看到了善良与冷漠的碰撞,希望每一个个体都能珍视他人的善意,并学会用尊重与理解去回应,在未来的日子里,让我们共同努力,创造一个更加友爱的社会。

转载请注明来自成都彗星网络科技有限公司,本文标题:《她好心捡手机,却遭失主恶语相向!善良究竟何以为?》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号